WORK IN PROGRESSただいま発掘中!

北2丁目陣屋跡第3次 (久喜市)

この遺跡について

読み方きたにちょうめじんやあと

場所久喜市栗橋北二丁目3405‐1他

調査期間令和3年4月1日~令和4年3月31日

主な時代江戸時代

遺跡の概要

北2丁目陣屋跡は、JR宇都宮線栗橋駅から東に約1km、栗橋宿跡の北側に隣接する遺跡です。遺跡の範囲には、八坂神社が鎮座していました。

更新日:2022.3.1

拝殿跡と本殿跡をドローンを使って撮影しました。

拝殿跡

本殿跡

建物基礎のろうそく地業に使われた石が均等に配置されている様子がよくわかりました。

更新日:2021.12.1

拝殿を支えてきた「ろうそく地業」の基礎を取り外しているところです。石は重量があるので、重機を使いました。これからは下層の構造を確認しながら調査を進めていきます。

更新日:2021.10.1

9月26日(日)に令和3年度第1回遺跡見学会を開催しました。当日は小雨のぱらつくなか、105名の見学者に参加いただきました。緊急事態宣言下ということで、事前予約のうえ、御来場のみなさまには、体温測定や手指の消毒等に御協力をいただき、無事終了することができました。職員の説明に加え、地元住民の方からは体験談も御披露いただき、江戸時代から現代に繋がる歴史を肌で感じられる見学会となりました。

旧八坂神社の拝殿・本殿を支えた土台部分です。重い社殿を支えるために、「ろうそく地業」と呼ばれる基礎工法が採用されています。「ろうそく地業」は、不安定な地盤の場所に使われる、石を縦に据え置いた工法です。石の周囲は、地盤を強固にするために砂利と土を互層にして締め固められています。

更新日:2021.9.1

出土状況実測作業風景

社殿正面の石垣には、江戸時代の石灯籠が裏込めとして再利用されていました。

鳥居の基礎には、石が組まれていました。

拝殿の基礎は、「ろうそく地業」と呼ばれる工法です。溝状の布掘の中に切石を立て、その周囲は土と砂利を互層に衝き固めています。立てられた切石は、ろうそくを立てたようです。

拝殿基礎の調査風景です。土層を確認しながら、掘り進めています。

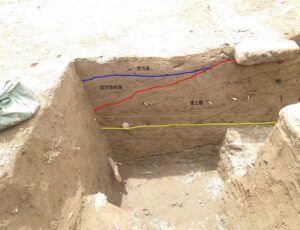

盛土の断面写真です。一度盛り上げた土は、一部が崩れたため、改めて整地されています。このように、何度か補修されていた様子がわかります。

盛土の断面写真です。一度盛り上げた土は、一部が崩れたため、改めて整地されています。このように、何度か補修されていた様子がわかります。

石造物基礎

灯籠や狛犬といった石造物の下も、砂利や砂を互層につき固め、上面に石を据えています。

拝殿基礎構造調査風景(ろうそく地業)

広い神社境内の撮影には、ドローンを使いました。

更新日:2021.6.1

旧境内全景

盛土の表土を除去すると、旧境内に構築されていた石垣や社殿の全容があらわになりました。現在は、盛土上面を精査して、江戸時代末頃の調査を進めています。本殿跡や拝殿跡、周辺の分社跡などを調査中です。

更新日:2021.5.1

社殿の下から石垣が検出されました。

社殿が建てられていた盛土の崩落土中から石垣が検出されました。その一部に、「伊勢講」と刻まれた石柱が使われていました。